2018年度所内ワークショップ報告

「研究をうまく伝える秘訣とは?『ことば』のギャップを考える」

はじめに

私たち社会対話・協働推進オフィス(以下、対話オフィス)は、研究活動を一般の人にうまく伝える秘訣を探るうえで、「ことば」に注目してコミュニケーションのギャップを考える所内ワークショップを、1月に所内で開催しました。

難しい科学をうまく伝えるには、専門用語の伝え方、論理的展開など、話す/書くテクニックを磨くことがあります。

しかし、果たしてテクニックだけの問題だけでしょうか。

そもそも、文章や講演を通して、誰に何を伝えようとするのか。なぜ、専門的な研究の内容を社会に伝えなければならないのか。うまく伝わると、どんないいことがあるのか。

これらの問題関心に関わる「サイエンスコミュニケーション」と称される行為そのものについても、必然的に考えざるを得なくなりました。

この意識から、セミナーではまず、サイエンスコミュニケーションの専門家である渡辺政隆・筑波大広報戦略室長の講演を聞きました。

続いて、所内の研究者2名が経験に基づいて話題提供しました。

一人は、国環研が2ヶ月に1度発行している刊行物『国立環境研究所ニュース』(以下、『国環研ニュース』)の編集委員を17年にわたり務めた、竹中明夫さん(生物・生態系環境研究センター上級主席研究員)。

もう一人は、対話オフィス代表であり、地球温暖化に関する講演や執筆機会の多い、江守正多さん(地球環境研究センター副センター長)です。

最後に、セミナーに参加した研究者や所内スタッフから、コミュニケーションに関わる疑問や課題を聞き、渡辺さん、竹中さん、江守さんの応答を通じて、会場全体で考えました。

本稿では、セミナーでの議論を紹介し、よりよいコミュニケーションのあり方について、私たちの問題関心を広く読者のみなさんとも共有したいと思います。

当日の会場の様子。筑波大学の渡辺広報戦略室長の講演からスタート。

うまく伝える秘訣

セミナーの様子はこの後にまとめ、まず、コミュニケーションギャップを生まないための秘訣としてどんな意見が出たのか。ポイントを概括します。

【コミュニケーションの姿勢】

・誰に、何を伝えたいのかを明確にする。

・書いたものは声に出して読んだり、他人に読んでもらうことで、分かりにくさに気づく。

・社会とのコミュニケーションは義務ではなく、自分のためになるとの視点を。

【ことばの使い方】

・専門用語を使わなくても伝えたいことが伝わる場合は、あえて使わない。

・同じ言葉でも、専門用語と日常語では受け取る意味が違うという自覚を持つ。

・言葉だけではなく、図やグラフなどチャートにも工夫を(頭とともに手も使う)。

なぜサイエンスコミュニケーションなのか

はじめに、渡辺さんの講演を紹介します。タイトルは「なぜサイエンスコミュニケーションなのか」。

日本のサイエンスコミュニケーションを長らくリードし、自身もサイエンスコミュニケーターの肩書を持つ渡辺さん。

冒頭、「難しいと言われる科学を分かりやすく伝えることではなく、みんなでサイエンスについての関心やマインドみたいなものを共有していくこと」と、その基本的な考え方を示しました。

渡辺政隆・筑波大広報戦略室長。

一人でも多くの人にサイエンスに関心を持ってもらうためには、科学技術が「自分にとって関係がある」という意識を醸成することが重要だと渡辺さんは言います。

というのも、渡辺さんが示した日本の小6と中2を対象にした調査結果では、理科は人気がある一方、「社会に出てから役に立つと思わない」と答えた割合がとても多いのです。

学校の勉強や受験のための知識でなく、生活の中で使える知識、すなわち「科学リテラシー」の活用を求めていくことが必要だと分かります。

このような背景からサイエンスコミュニケーションが求められる一方で、研究者にとってそれは、講演やアウトリーチなど、社会貢献の文脈で語られることも多いです。

しかし、「義務ではなく、自分のためになる」ものだと、渡辺さんは強調しました。

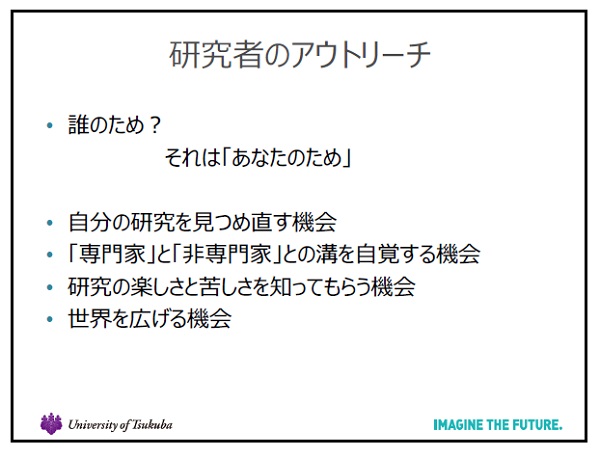

当日の渡辺さんのスライドより。

たとえば講演で聴衆から質問を受けたときに、自分では当然だと思っていることが、相手にとってそうではないことに気づき、そうしたギャップを自覚することが自分の学びになります。

また、一般向けに話すときには、何を話すか考える際に自分の研究を見直すことになり、そこから新たな発見につながることもあります。

だからこそ、他の誰かに任せるのではなく、「研究者が自らサイエンスコミュニケーションの主役になってもらいたい」と、渡辺さんは呼び掛けていました。

講演の終盤は、伝えるためのテクニックへと話が移りました。

研究者が書く様々なタイプの文章がありますが、読者にとって一番分からない文章に共通なのは、「本人も何を言いたいのか分からない文章」だと言います。

当たり前ですが、「誰に」、「何を」伝えたいかを明確にすることが必須です。

また、書いた文章は必ずプリントアウトして、声に出して読むよう日ごろ学生に対してうるさく言っているという渡辺さん。長い文章を読むと息切れするので、一文を短くしたり、句読点を適切に打つことができるようになります。

専門用語の使い方については、それが日常語になる際に意味が変わっていることに注意が必要であると指摘しました。

一例として挙げたのは「DNA」や「遺伝子」です。

1996年にクローン羊のドリーが誕生し、翌年に公表されました。時を同じくして「DNA」という言葉がタイトルに入った一般書の出版が増えたり、テレビコマーシャルにこの言葉が登場しました。

1997年以降には「遺伝子」という言葉のついた本の出版が急に増えています。

しかし、『いじわるな遺伝子』とか、『○○(某スポーツ選手)のDNA』など本のタイトルに使われたこれらの言葉は、本来の科学的な意味とは違うニュアンスを伴って一般に受容され、今では日常語として定着しています。

研究者はそのことを前提にして伝えなければ、DNAや遺伝子という言葉を使った時に、本来の意図とは違う意味で相手が受け取り、誤解が生じることになります。

ここで生じている言葉に対するギャップは、「科学リテラシー」の違いによって生まれているもの。伝える時にはこのギャップを理解し、相手がどのようなリテラシーを持っているかによって言葉の使い方や説明の仕方を考えなければならないのです。

社会の人々は、科学に関する知識や情報を多様な形で持っています。

渡辺さんによれば、各人のギャップを埋めて、科学リテラシーをすり合わせていくことがサイエンスコミュニケーションです。

そのようなコミュニケーションが、お互いの誤解を解き、理解を深めることにつながる。そして、その積み重ねが続くと、日本全体にいい効果が生まれるのではないかと、渡辺さんは期待を込めて締めくくりました。

読める文章を書くためには/国環研ニュース編集小委員会での経験から

続いて竹中さんの話題提供です。竹中さんが『国環研ニュース』編集委員として扱った原稿は約500本。その経験をもとに話しました。

竹中明夫 上級主席研究員(生物・生態系環境研究センター)。

提出された原稿で、編集委員会で指摘されがちだったポイントは、大きく分けると次の2つのタイプに整理できるといいます。

①分かりにくい、難しすぎる→表現の問題

「せっかく興味深い内容であっても、文章が読みにくくては読者がギブアップしてしまう」と竹中さん。

②読み手の関心を引かない→内容の問題

「読みやすい文章であっても、内容がつまらなかったら紙面を割いて掲載する意味がない」。

では、どのように改善していけばいいのでしょうか。まず②内容の問題について。

竹中さんによると、読み手の関心を引かない文章の特徴として、「義務的に書く文章は往々にして『伝えたい』『分かって欲しい』という熱意を欠く」、「ほかの書類からの切り貼りも熱意が感じられない」、「手を抜いて使いまわされた図は、本文の助けにならないことが多い」などが目立ったといいます。

関心を引く文章を書くためには、書き手が「伝えたいこと」、「伝えようという気持ち」を持つことがまず大切で、それを「伝わるように」書くことが必要と強調しました。

次に、①表現の問題です。

竹中さんは「リーダビリティ(可読性)の3段階」という考えを提案しました。

(1)読ませる文章(ついつい読み進んでしまう)

(2)読める文章(読めば内容が頭に入ってくる)

(3)読めない文章(意味をくみ取るのに、読み手の努力と善意を要する)

「読ませる文章」を書くのは誰にでもできることではありません。作家を目指すならこのレベルが必要でしょうが、『環境研ニュース』の原稿として目指したのは「読める文章」です。

講演中の竹中さん。

では、自分の書いたものが、「読めない文章」であることに気づくにはどうすればいいか。

竹中さんは、書き手自身が他人の目で読み直すこと、そして、他人(研究者ではない人にも、研究者にも)に読んでもらうことを勧めました。

その時に注意が必要だと言います。

「わからない」と言われた場合に、時に「わからない方が悪い」と開き直ってしまいたくなることもあるが、これでは「読める文章」は出来上がらない。分からない読み手がいるという事実をまずは受け止めて、改善の工夫をするという心構えが必須です。

読んだ人が誤解をしている場合も、「それは誤解だ」と反論・説得を試みるのではなく、「自分の書いたこの文章は誤解される可能性がある」という有益情報と考え、誤解されにくくする工夫をすべきだと話しました。

また、研究者に読んでもらって科学的に不正確な部分を指摘されたら、「一般向けなので正確さが少々犠牲になるのはやむを得ない」と開き直るのではなく、「誤りや嘘にならない範囲でわかりやすくする工夫をする」ことが必要だと強調しました。

専門用語の使い方に話は移ります。専門用語が理解を難しくしている場合の対処方法について、竹中さんは3通りの考え方を紹介しました。

(1)ある専門用語を、意味内容とともに正しく理解してもらうことが本質的に重要だと考えるならしっかりと説明する。

(2)専門用語を知ることは必須ではないが、そこに込められた概念・論理は重要だと考えるなら、それを伝える工夫をする。

(3)用語やその意味が、文章の目的に照らして必須でないなら、それらを持ち込まずに伝えたいことを伝える工夫をする。

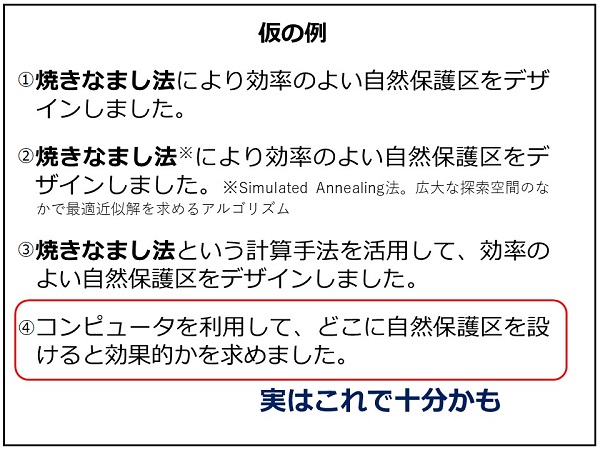

『国環研ニュース』では(3)の方法が適切な場合がよくあるとして、次の実例を挙げました。上から順に、一般の人に伝えるための工夫を加えています。

当日の竹中さんのスライドより。

「焼きなまし法」といきなり言われても、ほとんどの読者にはなんのことかさっぱりわかりません。

二番目の例では注釈をつけていますが、これですっきり分かる人も少ないでしょう。

三番目は、「・・・という計算手法」というフレーズを加えることで、「焼きなまし法」は計算の方法なのだということが伝わります。

最後の例には「焼きなまし法」という専門用語は出てきません。この手法を使ったということをどうしても伝えたいのではなく、コンピュータで計算して自然保護区の適地を探したことを一般読者に伝えたいなら、これで十分であり、読者も読みやすいでしょう。

では、(2)「専門用語に込められた概念・論理を伝える工夫」はどうでしょうか。

まずは、頭を使う=平易に本質を伝える説明を考えることが肝心で、次に、頭と手を使う=理解を助ける図を載せること。

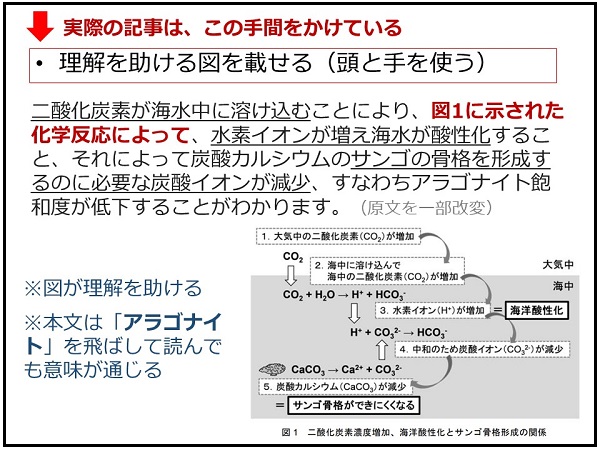

これを示す好例として、竹中さんは、『国環研ニュース』(vol35.no5)の記事「サンゴの将来を予測し、変化に備える」を紹介しました。地球環境の変化とサンゴへの影響についての記事です。

ここでは、海洋酸性化がサンゴにどのような影響を与えるかを示す「アラゴナイト飽和度」という専門用語が使われています。

文章では本質を伝える説明が試みられており、「アラゴナイト飽和度」という言葉が頭に残らなくても、二酸化炭素が海水に溶けると、サンゴの骨格の材料が減るということは伝わるように工夫されている、と竹中さん。

さらに、この原稿のために作成した図が効果的で、化学式を見なくても、番号を振った日本語の説明を順番に読んでいくことで、二酸化炭素の溶け込みでサンゴ骨格ができにくくなる仕組みを理解しやすくなっていると評価しました。

当日の竹中さんのスライドより。

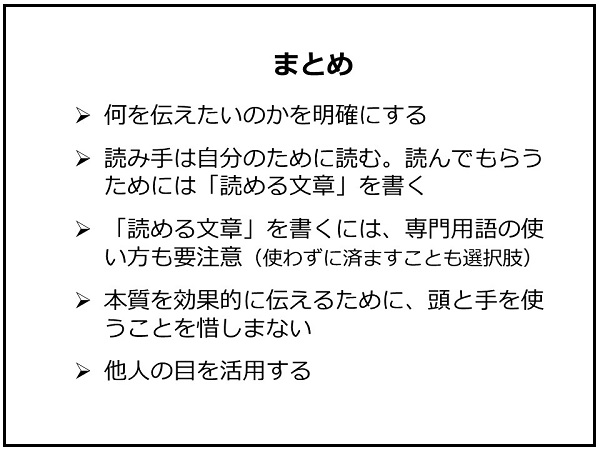

竹中さんは最後に、話した内容を次のようにまとめました。

当日の竹中さんのスライドより。

わかりにくさに潜むもの/日常語との微妙な違いに心を配ろう

続いて江守さんが話題提供をしました。

江守さんが取り上げたのは、言葉の微妙なギャップです。

ある言葉の意味が、研究者が使う場合と、一般的な会話で使われる場合とで、異なる、あるいはずれている場合にコミュニケーションがうまくとれない、わかりにくいという状況が生まれるのではないかと問題提起しました。

具体的な例として「可能性がある」というフレーズを挙げます。

あるテレビ番組で「地球温暖化が進むと強い台風が増える可能性がある」と発言しようとすると、ディレクターから「可能性という言葉は変えてくれ」と要請があったそうです。

辞書を引くと、「可能性」は、「1.できる見込み」「2.ありうる見込み」とあります。「1.できる見込み」には、「これまでできなかったことが、できるようになる」という前向きな意味合いがあり、この意識があると、「強い台風が増える」というネガティブな内容に「可能性」を使うのは違和感がある、というのがディレクターの指摘でした。

江守さんは、「地球温暖化が進むと強い台風が増えるおそれがある」に変更しました。

同様の例として、「評価する」という言葉も挙げました。

例えば、「地球温暖化の悪影響を評価する」という場合。辞書には、「評価する」=「1.価値を判断する」「2.価値を認める」とあります。

「2.価値を認める」は、前向きにとらえるという意味なので、この意識を持っている人にとっては、「地球温暖化の悪影響」というネガティブな事象に対して、「評価する=(前向きに)価値をとらえる」という言葉をあてはめると、違和感があるかもしれません。

この違和感の背景について、専門家の使う言葉は、英語で論文を書く時に使うような英単語に対応しているからではないかと江守さんは分析します。

例えば「可能性」=”possibility”、「評価する」=”assess”、”evaluate”という具合です。専門家は、英語の中立的な意味(現象の良し悪しに関係なく使う)を頭に浮かべています。

その結果、日常会話での「可能性」「評価する」が内包している「よいこと」のニュアンスを排除してしまう(気づかない、考慮しない)傾向があるのです。

これゆえに、中立的にこれらの言葉を使う研究者と、「よいこと」のニュアンスも頭に浮かべる受け手の間にギャップが生じるのではないか、との江守さんの指摘でした。

江守正多 副センター長(地球環境研究センター)。

このギャップについて、どう考えればいいでしょうか。

研究者の使い方は日本語として間違ってはいません。だから、その使い方を変える必要がない、ギャップは気にしなくてもいい、との考えもあるでしょう。

しかし、「わかりやすさ」を考慮すれば、受け手側の心理をくみ取ることは決して無駄ではないとも、江守さんは話します。

「専門家は、普段、日常語とは微妙に異なる日本語を使っているらしいという自覚を持つと、わかりやすい説明が上手になるかもしれない」と、江守さんは締めくくりました。

ディスカッション/参加者からの疑問

最後は、渡辺さん、竹中さん、江守さんをパネリストに、参加者との質疑やディスカッションでした。

様々な議論のうち、いくつかを選んで紹介します。

江守さん:もちろん原稿を書いて練習すれば、きれいに話せるということはあると思うが、一方で、伝えようとするときにはパッションみたいなものが大事な気がする。

慣れすぎずパッションを持ってプレゼンテーションに臨む方が、自分は性に合っている。あまり参考にならないかもしれないが、そういう人もいるということ。

竹中さん:自分の場合、限られた時間の学会発表だと、一回原稿を書く。そこで時間内に収まる文章を書けなかったとしたら、話しても絶対に収まらないので。

これだったら正確に言いたいことが伝わるという文章を、時間内に収まる字数で書けた、という状況を一回はつくる。

今日の(セミナーの)場合には、スライドを作りながら何度も、口の中でもにょもにょ言って時間を測る、ということを3~4回やった。ちょっとアドリブを突っ込んで、パッションも残したり。

渡辺さん:書いたものと話す言葉には違いがある。やはりface to faceだと何となく伝わる部分があるが、それを文章に起こすのは難しい。

これまでの経験で、養老孟司さんにシンポジウムに来てもらい講演録を文字にしたことがあるが、テープ起こししたものが、一文字も変えないで文章になった。

頭の中で論理的に考えたことをそのまま言葉にして、文章になっている。そういう人もいるが、普通の人ではできないと思う。

江守さん:科学者が「社会にとってこれはこうすべきだ」という言動をとることが、いいことかどうかというのは大きな問題。

科学も、科学の活動自体も、個人が何かを発言することも、どんなに中立を装っても何らかの価値が絡むこと自体は逃れられないようである。

一方で、効果的なコミュニケーションをしようというときに、たとえば、ある科学者がものすごく原発を推進したり、原発に反対したりしたとして、その人が言ってる科学的なことも、その人の意見と切り離して見てもらえるかどうか、ということは考えざるを得ない。

竹中さん:科学的な内容を伝えることと、価値観を伴うことを伝えるのは別のことだと思っている。

自分の価値観で相手を洗脳しようというあざといことをしたら、それは受け入れられないだろうし、そんなことはしたくない。

渡辺さん:多くの人が、「科学が何か答えを出してくれる」と思っている。科学に絶対の信頼を置き、「答えてほしい」、「決めてほしい」という意識が潜在的にあるのかなという気がする。

しかし科学者からすれば、グレーゾーンというものがあり、科学には答えの出せないことがたくさんある、ということが常識だ。

専門の立場からはこうとしか言えない、ということをはっきりと言い、誤解を解き、等身大の科学者像を伝えていくことが重要だと考える。(終)

ディスカッションの様子。

[掲載日:2019年3月29日]

取材、構成、文・岩崎 茜、冨永伸夫(対話オフィス)

写真・山田晋也(地球環境研究センター 交流推進係)

対話オフィスの関連記事

●2017年度ワークショップ「メディアとの上手なつき合い方」

https://taiwa.nies.go.jp/activity/workshop2017.html