2017年度所内セミナー報告

『ソーシャルメディア時代の科学と社会』(第1部)

はじめに

国立環境研究所(以下、国環研)の社会対話・協働推進オフィス(以下、対話オフィス)は3月19日、「ソーシャルメディア時代の科学と社会」をテーマとしたセミナーを開催しました。

講師は、早稲田大学大学院政治学研究科ジャーナリズムコース准教授の田中幹人さん、そして、同大大学現代政治研究所次席研究員の吉永大祐さんです。

ツイッターやフェイスブックなどのソーシャルネットワークサービス(SNS)が社会に浸透し、さまざまな情報、意見に触れることができるようになる一方で、意見の異なる人同士の分断、デマやフェイクニュースの拡散などの負の側面を指摘されるようになりました。

SNSが盛んに利用されるメディア状況において、科学と社会の関係はどう変化しているのか、科学者と市民はどう向き合うべきなのかを、論じていただきました。

そして、具体例として、気候変動という研究テーマが、SNSの情報空間でどのように議論されているのかの分析も解説していただきました。

セミナーは所内スタッフ対象に実施したものですが、SNS時代の科学の在り方という広がりのあるテーマですので、対話オフィスから発信させていただくことにしました。

セミナーは2部構成です。

第1部「現代メディア空間における科学技術の議論」

田中幹人氏(早稲田大学大学院政治学研究科ジャーナリズムコース 准教授)

第2部「SNSと気候変動 Twitter日本語投稿のネットワーク分析から」

吉永大祐氏(同大大学現代政治研究所 次席研究員)

ではまず、田中さんからお願いしましょう。

当日の会場の様子。

「現代メディア空間における科学技術の議論」田中幹人

プロフィール

早稲田大学大学院 准教授。分子生物学分野で博士号。科学ライターの経験があり、2005年ごろに「科学とウェブとジャーナリズム」研究分野に移り、現在に至る。

【講義のポイント】

・SNSは、社会の「分断」を加速させる。

・「攻めの広報」による「売り込み」の落とし穴

・科学者は新たな責任/「分断」の抑止を

ソーシャルメディアは、様々な議論を可視化/科学的知見にとどまらない

現在の科学的トピックスというと、非常に論争的なものが頭に浮かびます。

STAP(スタップ)細胞問題、ワクチン問題、地球環境問題などがマスメディアで大きな話題になり、ソーシャルメディアで大きな話題になっている。特にソーシャルメディアでは、懐疑論から陰謀論まで、正統な科学の議論とは異なる話題も入り交じって盛んに議論されています。

スタップ細胞の事案は、事件後の社会の反応を見ると、ES細胞ねつ造事件と言われた韓国のファン・ウソク博士事件と似ています。韓国の件では、ねつ造が科学的に明らかになった後も、「陰謀ではめられたんだ」との陰謀論がでてきましたが、スタップ細胞の件でも全く同じパターンで小保方さんを擁護する議論はいまだに盛り上がっています。

ワクチン接種の問題は、最近は子宮頸がんに関するHPVワクチンの議論はかまびすしいですけれども、ワクチンは科学と社会の接点のなかでは本来、功利主義的な観点にもとづいたものです。

雑なたとえですが、ワクチンが存在しなければ、100万人中、毎年ある病気で3万人がなくなるが、ワクチンを接種することで3万人をゼロに近づけることができる。

一方で、ワクチンを導入することによって、何らかの副作用が生じるので、新たに副作用による3百人、なんらかの負荷を得る人、被害を受ける人が出てくる。

こういった功利主義的な観点のなかでワクチン行政というのはあるわけですけれど、当然その議論には、立場、考え方の違いが浮き彫りになります。

そして地球温暖化問題。いったんは、大半の科学者は温暖化の理論が正しいとしたうえで議論しているという状況が少し前にありましたが、いまは非常に強いバックラッシュ(揺り戻し)のなかにあります。アメリカで顕著なように、温暖化はそもそも嘘だという主張です。「あるタイプのイデオロギーがこれまで地球温暖化のことを歪めてきていたんだ」という揺り戻しのようなものがトランプ政権下で、非常に議論されています。

こうした意見そのものは昔からありました。しかしソーシャルメディアは、これらの議論を可視化させている、意見の違いを浮き彫りにしているというのが重要なポイントなのではないかと思います。

一方で、現代社会においては、「違う意見に対して寛容さがなくなってきている」という状況があるとの指摘が盛んにされています。

田中幹人 准教授(早稲田大学大学院)。

他者に対する寛容さが失われている

他者に対する寛容さが失われて行っているというデータは、欧米、日本でもそれぞれに見受けられます。

米コロンビア大学などによる世論調査結果(※注1)を紹介しましょう。

かつては、民主党支持者であっても、共和党支持者であっても、「あいつらのいうことは気に食わないけれど、まぁ、そういう意見もあるよね」くらいな寛容度を示したものが、近年は他者に対する寛容度をどんどんと失っています。

こういったデータは様々な国でとられていて、この10年で急速に寛容度が低下しているということが繰り返し言われています。

科学内部の論争においてもその傾向は強まっているのではないか。科学において立場の違う人たちに対しても、自分たちとは異なる仮説に基づいている人たちを激しく攻撃する、彼らは間違っているということを強く言うようになってきているのではないか、といわれています。

「他社に対する寛容さがなくなっている」という傾向を生み出す理由として指摘されるのが、エコーチェンバー現象(※注2)、あるいはフィルターバブルと言われる状況です。

つまり、マスメディア時代は、一方的に流れてくるだけだった情報を、現在は、私たちはソーシャルメディアを通じて選別し、その情報の流れ込みかたを保存できます。

たとえば日常的に見るニュースにしても、新聞なり、テレビなりという、理想的にはさまざまなメディアから幅広く意見を収集するというのがいいのでしょうけれども、そういった時間も余裕もない。そうした場合どうするかというと当然、何らかのメディアチャンネルに頼っていく。

ソーシャルメディアは、一見すると非常に多様な情報が手に入れられますけれど、同時に、全部見ることは不可能です。

あるいはヤフーやグーグルなどのサイト上の情報提供システム(プラットフォーム)は、アルゴリズム(ユーザー向けの情報提供のためのプログラム)を活用していて、アルゴリズムがあなたの好きそうなニュースを提示してくる。さらに、自分自身でもフォローする相手、フォローをしない相手を決めたり、「いいね」ボタンを利用したりします。そういう行動を通じて、情報の選別をしている。

その結果として、ある個人にテーラーメイドされた、観測可能な「社会」というものができあがり、その個人はその空間のなかだけで情報を浴びている(エコーチェンバー)、あるいは、個人が選択したソーシャルメディアが泡のようなものを形成し、それらがフィルターになって情報を選別しているのではないか(フィルターバブル)、と言われています。

その結果、個人は自ら好ましいと考える情報のみを取得し、自らの考えを形成し、異なる意見への関心を失うのではないか、と分析されています。

※注1 世論調査結果はこちら(外部リンク/英語)

※注2 エコーチェンバー現象とは?

エコーチェンバー=閉じられた空間で音が残響を生じるように設計、装備された音楽録音用の残響室。閉鎖空間で音が響き合う様が転じて、似た傾向を持つ人々が、似たような情報を紹介しあって集団としての意見が偏っていく様子を意味する。

sortable&storable/選別と保存

ソーシャルメディアについて、私が注目しているのは、sortable&storable(選別と保存)という機能です。

どのメディアあるいは個人を信頼できるか、信頼できないか、ということを、より分ける機能(sortable)をソーシャルメディアが我々に与えた。で、同時に我々は、その対象物との関係性を、ストア、保存してしまう(storable)。

つまり、選別し保存する、それがフィルターバブルの本質だと思っています。

テレビや新聞の場合、一見するとソーシャルメディアにくらべて選択肢は狭いのですが、ザッピングしている、あるいは、記事を流し読みしている間に、関心がなかった情報も頭に入ってくる。

ところが、ソーシャルメディアでは、アルゴリズムあるいは自分の能動的、受動的な作業によって、自分の好みを選別し保存することが可能になってしまう。しかもそれは半ば以上、無意識におこなわれるので、その結果として、ひとつは分断というケースが起こっているのではないかと思っています。

ソーシャルメディアでの「分断」傾向

私が最近疑っているのは、科学者の人たちも、この社会的な分断に一役かっているのではないかということです。

つまり、科学者は、ああいうことを言うやつは「だめ」、こっちは「正しい」という裁定の役割をするわけです。裁定の役割で、人々の間に入っていくことで、実は結果的に社会的議論の分断を深めていく部分もあるのではないか、ということを気にしだしています。

つまり、リスクの社会的議論に際して、フィルターバブル、社会的分断を深刻化させていくのは、メディアセレブ(ネット上で影響力のある人たち、セレブリティcelebrity有名人)ではないかと考えています。

メディアセレブは、科学者の場合もありますが、メディアセレブが、意見の異なる人たちに対して、皮肉やあてこすりと言ったサーカズム(sarcasm)を発すると、その発言はメディアセレブを信頼している支持者にとっては「あいつらはおかしいんだ」というお墨付きのメッセージとなる。その結果、支持者はリツイートを発して、「あいつらはおかしい」という否定的感情が拡散するのです。

逆に、言われた側にとっては、侮辱されてるわけですから、遠ざかりますね。

自分たちの支持者はひきつけ、反対派は遠ざける、その作用を強く持っていくのではないか、ということが気になっています。

科学がメディア化する時代

ソーシャルメディア時代において、情報の受け手側、ソーシャルメディアのユーザー側の分断の状況を見てきました。

では、ソーシャルメディア時代の、情報の発信側にはどのような変化が起こっているのかを検討したいと思います。

ソーシャルメディア時代の議論において、「科学がメディア化する時代」ということがよく言われます。科学のコンテンツ(研究内容)のメディア化(Mediatization of Science)、あるいは、科学そのもののメディア化(Medialization of Science)という言い方をします。

これは第二次大戦後からずっとある傾向ですが、20世紀後半からはより顕著になっている「科学の商業化」ということも言われています。こうしたインターネットの発達によってもたらされたメディア界全体の変革と非常に強く結びついています。

みなさん(聴衆=国環研スタッフ)が普段の研究活動で強く感じているのは、いわゆるジャーナル(学術誌)の問題ではないでしょうか。

投稿料がどんどん高くなっていますし、カラーの図面を一個増やすごとに何ドル払えなどと言われ、ジャーナルそのものも商業化していっています。そして、トップ・ジャーナルと言われるものは、どんどん値段を釣り上げていくために、そこに投稿するのは容易ではないし、その商業主義に巻き込まれていきます。

それらのジャーナルは、「こんなすごい成果がでたぞ」ということを、マスメディア、大衆に対して売り込みを行ってくれます。

売り込みということが、研究室の生き残りというものとつながり、実はメディアで露出するというのがかなり重要なファクターになっているために、科学側も、科学というコンテンツをメディア化していくし、科学というシステム自体がメディア化していくのです。これが「Medialization of Science」と呼ばれる現象です。

このなかでたとえば広報室の在り方が変化してきています。日本では、たとえば理化学研究所が野依体制(ノーベル化学賞受賞の野依良治博士が2003年10月から15年3月まで理事長)になってから先鞭をつけて盛んになったのですが、この頃から「攻めの広報」ということが強調されるようになり、明らかに広報の方針転換が行われました。

ところが、ソーシャルメディアでは、アルゴリズムあるいは自分の能動的、受動的な作業によって、自分の好みを選別し保存することが可能になってしまう。しかもそれは半ば以上、無意識におこなわれるので、その結果として、ひとつは分断というケースが起こっているのではないかと思っています。

昔のプレスリリースはジャーゴン(専門用語)だらけで、その分野の人しかわからないプレスリリースしかなかったのですが、それが、どんどん、わかりやすくなりました。これはいいことではあります。つまり、専門記者ではなくても、ある程度、科学の素養をもっていれば、直接、プレスリリースを読むこともできるようになっているのです。

これは、売り込みにはいいことではあるけれども、同時にそれは消費されるコンテンツにもなってきたということでもあります。

例えば、いまですと、ある有名な情報サイトではプレスリリースが出た瞬間に、「である」調を「ですます」調にかえて「トップニュース」とかいって、バンバン配信します。プレスリリースが出てから、下手をすると数分、数時間で配信されます。

すると、例えば、専門ジャーナリスト、新聞社とかのジャーナリストがそういったプレスリリースをうけて、「果たして、この研究は本当に価値があるものか」ということを、じっくり検討して、第三者の科学者に意見を聞いて、記事を書いて出す、それをやっていると二日ぐらいはかかります。ジャーナリストが吟味した記事を出しても、「ああ、この記事、前にサイトで見た見た」という感じになって読まれないわけです。

でも、情報を出す科学コミニュティの側としては、大手のサイトでパーっと広がって、「すごいね」と言われるので、持ち上げてくれるのはありがたいことです。

こうした状況をもたらしているのは様々な理由がありますが、ひとつの時代的背景は、どれだけ見られたか、という「視聴率至上主義」というべきものが、どれだけ聴衆の行動を誘発したか、という「クリック至上主義」に変わったという点があります。

自分のところのウェブサイトの広報プレスリリースがどれほどクリックされたか、という回数が、測定可能な目標値として設けられます。見られることを目的にしていたならば、主体的な広報で満足できますが、見る者の行動を誘発しなければならないとなると様々な工夫が必要です。

こうした傾向は、広報効果の格差を拡大していくという傾向も指摘されています。マタイ効果、つまり「富める者はますます富み、貧しきものはますます貧しく」という聖書の一節をとって、マタイ効果といわれていますが、東京大学や京都大学など伝統校は、巨大な広報室をもって、電通、博報堂などの大手広告会社の人たちを中途採用し、クリック数とかメディア露出を最適化する方に向かっていきます。

同時に、メディア側も斜陽化していくことによって例えば、米国では少し前から顕著に起こって、日本にもその波がきていると思いますが、大手メディア、新聞やテレビ局などを、リタイヤされたり途中でやめた方が、大手研究所の広報担当として、かつての同僚たちに向けて「ウケる」プレスリリースを作るようになります。

そこに大学ランキング競争や、国の予算獲得競争などのプレッシャーが加わってくるというのが、現在の状況で起こっているのではないでしょうか。

「攻めの広報」に求められる責任とは

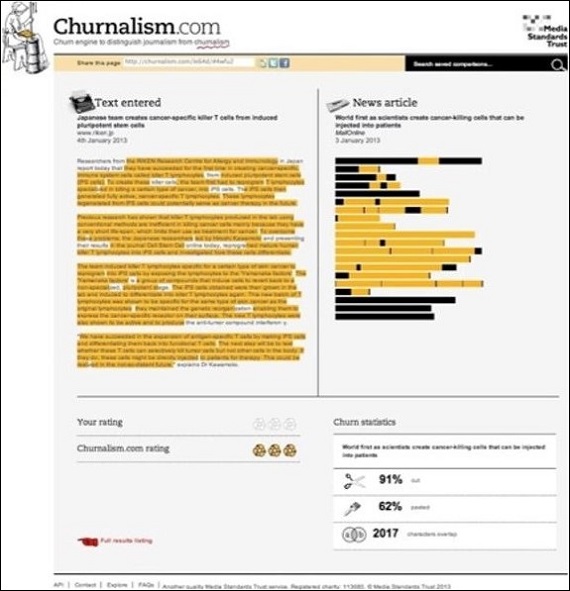

報道側の問題としても、チャーナリズム(Churnalism)(※注3)ということが盛んに言われています。チャーナリズム(Churnalism)というのは、ジャーナリズム(Journalism)と、大量生産(churn out)を組み合わせた造語で、ニュースが粗製乱造されているという意味です。

現在、記事作成のスタイルとして、「ヨコをタテにする」、つまり、プレスリリースをそのまま記事にすることは、洋の東西を問わず、盛んに行われています。

「ヨコをタテにする」というのは、業界用語で、プレスリリースは通常、横書きですが、リリースの文章を、内容はそのままで、横書きから縦書きに書き換えるだけで記事にすることです。

従来は、日本でも新聞記者は「ヨコをタテにする」、プレスリリースをそのまま記事にするということをやってはいけないと盛んに教育されてきたわけです。記者が独自に取材したり検証したりしないので、仮に発表者がおおげさな宣伝をしていても見抜くことができないという問題があるからです。

しかし、現在は、プレスリリースがわかりやすくなったことから、「ヨコをタテにする」スタイルが実行しやすくなりました。報道側としては、手間がかからず、いち早く発信できるメリットがあります。下のスライドをご覧ください。

※注3 チャーナリズム(Churnalism)についてはこちら(外部リンク)

この画面の左部分がプレスリリースで、右が実際に配信されていたニュース記事です、黄色がもとのプレスリリースですが、記事の大半の部分はプレスリリースをそのまま活用しているのです。

ここで興味深い指摘を、英国の研究者がしています。

従来、メディア批判のひとつとして、「メディアはあおり記事を書く」というのがあります。研究者の間からは「マスコミは売れることばかりを考えておおげさな表現をし、科学を歪めている」という非難の声が出ていました。

しかし、英国の研究によると、科学技術が誇張されるプロセスにおいて、誇張に使われている表現やキーワードはもともと、プレスリリースのなかにあり、プレスリリースがマスメディアをあおる方向を提示しているのが、いまの傾向ではないのか、と指摘しています。

研究所や大学など情報を出す側が、わかりやすいプレスリリースを作成します。一方で、メディアは自ら検証をせずに記事にします。

情報を出す側にとっては、素早く世間に露出して、評判を得ることができるし、メディアも手間がかからず低コストでコンテンツを手にできます。

しかし、このようにして配信される記事にどれほどの意味があるのでしょうか。

ニュースにおける「あおり」の責任は、昔は、マスコミをたたいていればすんでいたのかもしれません。しかし、いまは、科学のコミュニティーの側にも、読者に対する責任を求めざるを得ない状況になっているのではないか、と考えています。

「売り込み」成功に対する警戒感

ここまで、科学の側の「攻めの広報」、ジャーナリズムの変容など、インターネット時代の特徴を指摘してきましたが、ソーシャルメディアで、科学がどのように議論されているかについて、ケースステディを紹介したいと思います。

まず、再生医療の分野です。再生医療は、いわゆる「攻めの広報」が成功しているとされています。わかりやすいプレスリリースをもとに記事が出て、楽観的な世論形成に成功しています。

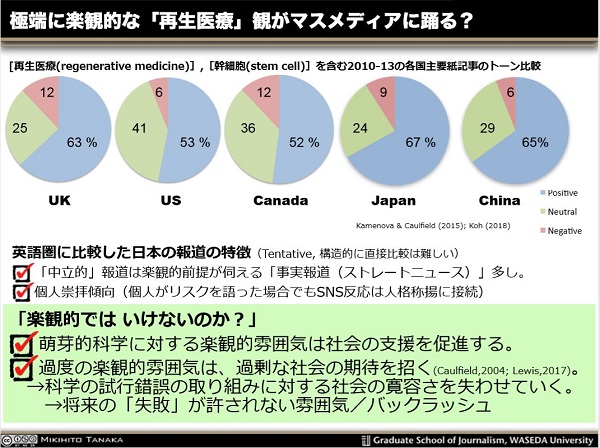

「再生医療」「幹細胞」などの記事で、好意的なトーンが全体の何パーセントを占めるかという研究がありますが、日本(67%)中国(65%)英国(63%)カナダ(52%)米国(53%)カナダ(52%)といずれも過半数を占めていました。日本と中国は、我々が調査を行ったものです。

どの国でも、再生医療に対して「すばらしい」「私たちの世界を変えてくれる」という雰囲気が非常に強く、研究コミュニティーにとってはいいことです。研究資金もいっぱい回ってくるし、人々がニュースに注目してくれます。

しかし、あまりに社会がサポーティブであるために苦しんでもいます。

2015年、再生医療の国際学会は「ちょっと落ち着いてください」と、共同声明を発表しています。

再生医療というのはまだまだこれからで、息長く待ってもらわないといけないし、ノーベル賞を受賞した京都大学教授でiPS細胞研究所長の山中伸弥さんや、理化学研究所の研究者で眼の網膜の再生医療に取り組んでいる高橋政代さんらが繰り返し主張しているように、「これから、何らかの事故がおこる可能性だってあります。そういったことを考えると、まだまだ、長い目で見守ってほしい」というわけです。

しかし、私たちの分析では、山中さんや高橋さんらがメディアを通じて、「再生医療を長い目で見守ってください」と言っても、ツイッターなどでの反応は「山中さんはノーベル賞までとったのに、なんて謙虚な人なんだ」というような、人格のすばらしさをたたえる反応が多くでてしまい、山中教授たちが伝えたい内容は、響いてないという現象が起きています。

一時的な盛り上がり、単純なサポーティブな盛り上がりがあっても、それはだいたい、何か起こったりすると、社会の強いアレルギー反応、バックラッシュ(揺り戻し)に結びついてしまいます。

科学の世界では、珍しい形ですが、再生医療の学会は、この点をとても警戒しています。

ネット空間の議論/①金星探査機「あかつき」

また、宇宙開発、人工知能の分野において、ソーシャルメディア上の議論の分析結果2件を紹介します。

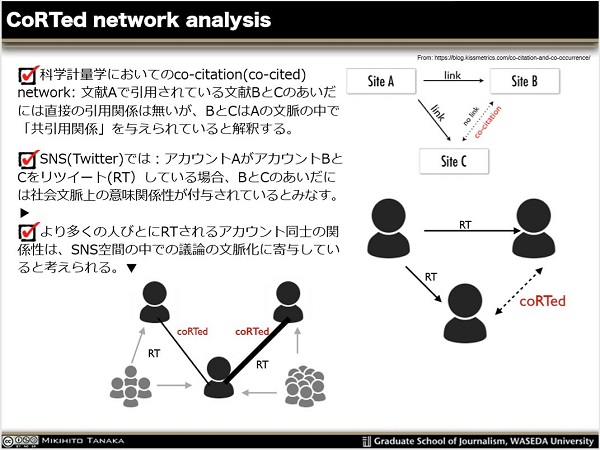

この2件は、我々の独自の調査手法で取り組みました。科学計量学(Scientometrics)での共引用分析(co-citation analysis)を応用したものです。(※注4)

この分析手法の実践例をふたつ、報告します。ひとつは、金星探査機「あかつき」の金星軌道再突入の時の、ネット空間での議論を分析しました。

これはもともとJAXAから、「SNSでの露出は良好だが、どういった反応があったのか分析してほしい」という依頼を受けました。金星探査機「あかつき」が一度、軌道突入に失敗し、再突入したのが2015年。その時のツイッター反応を調べてみました。

分析対象は約13万ツイートでした。主要な議論のクラスタ(同様の議論をしている人たちの集団)は、「公式情報」(JAXA、NHKなど)、「独立媒介専門家」(科学ライターや科学コミュニケーターの人たち)、そして「ポップカルチャー」に分類することができました。

「ポップカルチャー」のクラスタでは、熱心に「あかつき」の話をしています。同人作家・絵師や、宇宙ファンとか言われる人たちです。このクラスタを中心に、もっともリツイートされたツイートは、あるネットユーザーのものでした。

「あかつき」は打ち上げの際に、一般からの支援を得る目的で、「機体にあなたの描いた絵を載せますよ」というキャンペーンをしていたのですが、このかたが応募して、「私のイラストが機体にのっているよ」というツイートを発信したのです。このツイートが注目され、一番多いリツイートを獲得していたのです。

結果として、科学コミュニケーション的には成功した。つまりさまざまな情報発信をして、科学ライターが取り上げてくれて、普段は興味のない人(「ポップカルチャー」クラスタ)も、この有名人のイラストのツイートなどを通じて、食いついてくれたということです。

しかし同時に、プレスリリースを通してJAXAが盛んに発信していた情報、つまり、「あかつき」の金星探査の目的、探査対象の金星の大気、そして、探査に関連するスーパーローテーション、放電などのキーワードほとんどつぶやかれていません。

JAXAが伝えたかった、「ミッションの科学的意義」というような視点には関心が集まっていないと我々は指摘しました。

※注4 科学計量学での共引用分析とは?

科学計量学=Scientometrics/論文の被引用度や雑誌のインパクトファクター/引用頻度など、測定可能な量から科学の動態を理解・評価する。

論文(下図ではSite、以下同じ)Aは、論文B、論文Cを引用をしています。論文Bと論文Cは無関係ですが、論文Aのなかで文脈性、関係性を与えられています。論文Bと論文Cは、共引用関係(co-citation)とみなすわけです。これをツイッターに関して言うと、あるユーザーと、あるユーザーが直接の関係はなくていいのですが、別のユーザーから二人ともリツイートされた場合には、何らかの意味関係を与えられている(coRTed=coReTweeted)とみなすわけです。これを、たくさんの人たちが、同じようにリツートした二人は強い結びつきがあって、少し少ない人をリツートした二人はより弱い結びつき、というような考え方でネットワーク分析を試みています。

ネット空間の議論/②人工知能

次に、人工知能学会からも依頼を受けました。人工知能ブームと言われているけれども、同時に、人工知能脅威論も目立つ。人工知能研究者から見ると不正確な議論が多く、このままでは、誤解が進み、人工知能の普及の妨げになるのではないかと心配をされたようです。

それで、マスメディア、SNSなどメディア空間で、人工知能という言葉がどのように使われているかを調べてくれという依頼です。

新聞記事約3,500、そして、ソーシャルメディア上での反応約6,000件を対象に分析しました。ネットワーク分析をすると、情報の発信者は、「ニュースメディア」、「専門家(研究者ら)」「ネタ(いわゆる素人集団)」のクラスタに分けることができました。「ネタ」クラスタで議論が盛り上がっていました。人工知能ネタで大喜利をするという人たちです。

この三者の関係は、「ニュースメディア」発信の情報を、「専門家」が「ネタ」に向かって、説明しようとしており、「専門家」が「ニュースメディア」と「ネタ」の間に立つという関係です。

そして、議論の内容を見てみると、人工知能学者が懸念されている、いわゆる「脅威論」はマスメディアで確かに存在しますが、しかし、ネットユーザーのコメント欄(上記の「ネタ」のクラスタ)を見ると、人間賛歌というか、機械と人間の共存の可能性をうたっている前向きのもの、が多くありました。人々の反応はそれを楽しんで議論しています。

人工知能議論は、サイエンスコミュニケーション的にはうまくいっているのではないか、正しいやり方ではないかというのが我々の結論です。

研究者はニュースメディアを見て、例えば、「人工知能脅威論報道」について、「間違った情報が取りざたされている」と心配しているのだけれども、そうした報道の多くは単に危険を煽っているわけではなく、様々な視点を伝えて議論のきっかけを与えています。

結果として、人々の想像力、社会の想像力が一番反映されているのはネタを楽しんでいるクラスタではないか、つまり、世間でどのように理解されているのかは、ネタの空間こそをみるべきではないか、ということが結果から示唆されています。

多様な議論を取り戻し、分断を防ぐ

では、私のお話をまとめていきたいと思います。

現代のネット空間というと、つい、トランプ米大統領のもとでの米国のような大きな問題に結びついてしまいますが、私たちは、民主主義の基盤、情報の基盤として、多様な意見に対するアクセス権、批判的な議論の権利が守られていることが肝心だと考えます。

そして、そういった民主的な情報空間がソーシャルメディアによって実現されるのだ、という、非常にポジティブな意見が、インターネットの黎明期からゼロ年代ごろまではありました。

ところが、09年のアラブの春や12年のオバマ大統領再選くらいまではこの楽観論が強かったのですが、それ以降の世界、特にトランプ大統領当選やブレグジット、フェイクニュースといった現象のなかで、ソーシャルメディアへの評価は激しく揺れ動いています。

これだけ情報へのアクセス性がよくなったはずなのに、かえって世界が分断してしまう。なぜなんだろうか。そして科学の分野の議論でも分断が起こっているというのが非常に気になります。

世間への直接発信を、科学の分野でもできるようになりました。みなさんのなかにも直接発信をして社会で議論されている方も多いと思いますけれども、同時にそれは、科学者の役割も変化を強いられていることを意味しています。

これは正しい、これは間違っていると、ラベリングを行っていくという従来の機能だけでは、科学者の責任が果たせなくなってきているのではないかという危惧をもっています。

つまり、全体として、多様な意見に対してのアクセス権、つまり、様々な批判、議論、意見というものを、どうやって、サイバー空間で(切り捨てることなく)担保していくかというときに、どういう風に我々一人一人がふるまえばいいのか、組織としてふるまえばいいのか、コミュニティーとしてふるまえばいいのか、その複雑な問題を突き付けてきているのが現代ではないのか、と考えます。

多すぎる選択肢はかえって、議論の二極化、貧困化をもたらします。インターネット以前の90年代に、ケーブルテレビが普及しました。それまでにはアメリカの各家庭においては5チャンネルほどしか見られなかったのに、いっきに100チャンネルとかが見られるようになりました。

こうすると当時の社会は、これだけ様々な意見に触れるようになったら、民主主義はより成熟するだろうと思った。

ところが、その90年代のアメリカの調査でもはっきりわかっているのは、それ以前は全米3大ネットワークのテレビをザッピングしてみていた人たちが、そのあと、選択肢が100チャンネル以上になると、リベラルはCNN、保守はFOXニュースしかリモコンに登録しなくなり、どちらかしか見なくなりました。

多すぎる選択肢によって、人々は入ってくる情報量をかえって、絞ってしまいました。

これの大規模なことが、ソーシャルメディアで可能になっているし、それがひとつの、分断の原因ではないかという気がします。そしてこれを、どうやって対処していくのかは、大きな課題ではないか、と思います。

これで第一部を終了します。ご清聴、ありがとうございました。(第1部/終)

[掲載日:2018年4月27日]

取材、構成、文・冨永伸夫(対話オフィス)

写真・成田正司(企画部広報室)

**セミナーの第1部はこちら↓

「SNSと気候変動~Twitter日本語投稿のネットワーク分析から」

参考関連リンク

●コロンビア大学など「民主党と共和党それぞれ支持者の考えに対する世論調査結果」(外部リンク/英文)

https://www.people-press.org/2014/06/12/political-polarization-in-the-american-public/

●チャーナリズム(Churnalism)についての参考文献(外部リンク)

http://masahironakata.blogspot.com/2013/08/churnalism.html