「冬でもキノコは見つかりますか?」

キノコ博士とキノコ女子に聞きました

はじめに

キノコの日(10月15日)に、SNSでキノコについて発信しました。

それ以来、当研究所内でのキノコ狩りにはまってます。11月末には、ホコリタケを見つけました。

そして冬。はたしてキノコは見つかるのでしょうか。

研究所のキノコ好きに聞いてみました。

11月末ころ、当研究所の敷地内で見つけた「ホコリタケ」。

昼休みにキノコ狩り

研究所内では、結構、キノコが見つかります。

10月15日の「キノコの日」に、SNS用の写真を提供してくれたのは、当研究所スタッフ(社会環境システム研究センター広報担当)の杦本友里(すぎもと・ゆり)さんです。

いわゆるキノコ女子です。

実際に発信した、対話オフィスのSNS(写真はFacebook)から。

当研究所は、広さがだいたい東京ドーム5個分ですが、アカマツ林やクヌギ、コナラなどの雑木林の緑地がふんだんにあります。

杦本さんが写真をとってくれたのは10月のはじめ。「研究所勤務は2015年春からですが、初年度から昼休みにキノコ探しにでかけることがありました」と、話してくれました。

キノコをさがして、ときには食べたりすることをキノコ狩りと呼びます。研究所では食べるところまではいかないそうですが、見つけるだけでも、楽しい昼休みですね。

杦本さんがキノコにこりだしたのは10年ほど前だそうです。大学の生物実習で長野県の木曽山中にでかけたのがきっかけでした。

「はじめは何も見つけられませんでした。同級生がタマゴタケなどかっこいいのを見つけるので、くやしかったです。でも、いったん見つかりだすと、次々に見分けられるようになった。見つけたときはうれしくて、それで、やめられなくなったんですね」

杦本さんがキノコ狩りをするのは、研究所内だけではありません。「雑木林があれば、どこにでも生える。気をつけていればみつかります。通勤途中に街中の公園で出会います。

林の木の根っこの周囲、切り株、倒木、落ち葉が積もっているところ、そういったところから見ていくようにしています。目が慣れてくると不思議と大小いろいろなきのこが見えてきます」と、杦本さん流発見のこつを教えてくれました。

研究所内の林の中も、毎年見ていると同じところに同じようなものが出てくるそうで、杦本さんは「きのこには自分の場所がある」と言います。雨が降った後はたくさん出ていることが多いとのこと。

キノコの名前、どうやったらわかるの?

さて、杦本さんの写真のキノコの種類は何か。

それを調べるのに、はまり役が所内にいました。地域環境研究センター室長の高津文人さんです。

高津さんは、研究所構内の自然を紹介する小冊子『自然探索』でキノコの解説を担当している「キノコ博士」。写真のキノコの名前を判定してもらいました。

「ヤマドリタケモドキ」

「ムラサキヤマドリタケ(ベールがはがれて、傘の裏の黄色い地肌があらわている)」

「テングタケ」

見分けるポイントですが、高津さんは、まず「キノコの種類を調べるには、キノコを上から見た特徴より、斜め下から見たときに見えるヒダ、柄、ツバ、ツボなどの色、模様、形が大切になります」と話します。

ヒダは、キノコの傘の裏側。ここはしわ状だったり、針のような形をしていたりといろんな型があります。

柄は、傘を支えている棒状の部分。そして、ツバは、柄の上の方についていて、ツボは柄の根っこについています。

「ですので、写真を撮るときは、斜め下から撮影するのが大事です。その写真を、キノコ図鑑と見比べていくというのが、種類を見分けるひとつの方法ですね」と高津さん。

キノコは、テングタケ科、イグチ科などのようにグループに分類できます。そして、例えば、テングタケのグループはツボとツバがあるものが多いというように、グループによって特徴が分かりやすい場合と、あまり特徴のない場合があります。

特徴に乏しい場合は、顕微鏡で見なければならない場合もあるそうです。ヒダにできる器官や胞子の形状など極めて細かい形状が大切な場合があるからです。

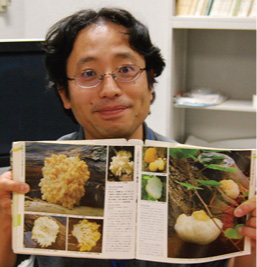

今回話を聞いた高津室長。

異色のキノコ博士、現在は水質分析に取り組む

ところで、小冊子「自然探索」では、樹木、バッタ、チョウなどの生き物を生物・生態系環境研究センターのスタッフが解説していますが、キノコの高津さんだけが地域環境研究センターです。

しかも、高津さんは、湖沼・河川環境研究室の室長で、水質分析のエキスパート。霞ヶ浦のモニタリングの責任者でもあります。

水質研究の専門家と、キノコの解説、どのようにつながっているのでしょうか。高津さんに聞きました。

実は、キノコの安定同位体研究で博士論文をとったのです。いまは安定同位体研究の手法で湖沼の水中の物質の動きを研究しています。

キノコはご存じの通り、ぱっと生えてきて、ぱっと姿を消す。よくわかんないことが多いのです。それで、同位体を使えばわかるんじゃないかと考えました。

キノコは、栄養素を取り込む方法が、種によっていろいろです。マツタケみたいに植物の根と共生しているやつ(菌根菌)、木材を分解するようなやつ(木材腐朽菌)、あとは動物の排泄物を分解するやつ(糞生菌)とかですね。

こういうやつらは、取り込んだ栄養素の元になる炭素や窒素などで、同位体がきれいに分かれるのです。

炭素は重さ(=質量数)が12、13、14があるんですけど、12、13というのが安定な同位体です。窒素は14と15です。

そして炭素と窒素の2種類の同位体の比率を組み合わせると、どういう生態をもっているか、落葉を分解するか、どの樹木と共生しているのかなど、わかってしまいます。

従来は、生えている場所、キノコの形などで、専門家が同定(種を判定すること)できるのですが、そういう知識がなくても、数字で判別できるという仕事をしました。

研究所では、水質研究がテーマですが、『自然探索』を作るときに、「おまえキノコ詳しんだって。手伝ってくれ」と誘われたんです。

キノコの魅力とは?

自宅の庭で生えていたんです。中学生のころからキノコは好きでした。雨の後などに、ぽこぽこって生える。おもしろいなと思いました。

それで、地元の菌類談話会などに入って、キノコ狩りにでかけたりして、名前などを覚えていきました。

魅力ですか・・・、どうでしょうね。ベニテングタケがわかりやすいかもしれません。

これはもう、魅力の、あらゆる条件がそろっているのです。

まず、シラカバ、カバの木の仲間と共生するんです。土の中で木の根にキノコの菌糸がからみつくのですね。きれいな落葉広葉樹です。

秋になると、落葉がざーと敷き詰められた、明るい林のなかに、こいつがぽ???んっと、突然、出てくるんですね。菌糸からキノコが育つのです。

もう舞台がきれいなんです。落葉広葉樹の、色とりどりの落葉のじゅうたんに、赤いキノコが生えてくる。その光景が見事なんですね。見つけると感動しますよ。

「ベニテングタケ」

味覚ですね。見つけたキノコを食べる楽しみはあります。

しかし、これは簡単ではない。毒キノコの見分け方が難しいからです。面白半分では絶対食べてはいけません。毒キノコでないことを見分けられるベテランに相談する必要があります。

そういう注意点はありますが、私が聞いた話では、ベニテングタケは食べたら、めちゃくちゃにおいしいというのです。ただ、2,3本以上食べると嘔吐につながる。

微妙なところをいくというのがまた興味深い。

そうです。しかし、キノコ好きのひとは自己責任で、食べてみることがある、と聞きました。

いや、ぼくは食べてないです。

似た名前でベニテングタケじゃなくて、テングタケは逆なんです。うまみが少なくて、毒成分が多いんです。これ街中でも公園ならいくらでも生えます。

そうですね。昔はハエトリに使ったとかいうんですけど、ハエトリダケとかそんな別名があるらしいです。

キノコは冬でも見つかります

共生するのは、菌根菌を持つ種類のキノコですが、菌糸は土の中の粘土など植物の根では入っていけないようなせまいところにまで、伸びて行って、そこで、土などのなかの窒素、リンを吸い込んで、そして、樹木側に渡す。樹木はこれでタンパク質をつくる。

かわりに、菌糸は樹木から、炭素でできる糖分をブドウ糖の形でもらっている、という仕組みです。

菌糸の中に栄養が蓄積されて、時期がくると、胞子をつけたキノコがぽーんと土の上に姿を現す。

そしてキノコの傘から胞子をまいて繁殖するのです。胞子をまき終わったら、キノコの役目は終わり、しぼんでいきます。その期間が長くはありません。

そうです。

アカマツは菌根菌をつけないで育てると、5センチぐらいまでしか育たない。後は茶色くなって死んでしまいます。

絶対育たないです。アカマツの種を表面殺菌ってできるのです。

無菌にして、無菌の部屋のなかに入れると、いちおう芽を出します。最初、元気なんですよ。すくすく育つ。でも、菌根菌もつかないですね。

最初パッと、黄緑色を出すんですが、双葉をだして、本葉を出して、それで終わりです。そこら一歩も進みません。

種(タネ)の栄養だけで、最初延びる。そして菌根菌がくるのをじっと待つんです。あとは何もできない。茶色くなって終わりです。

そうです。ですから、菌糸がいなければ、樹木は育たない。森は菌糸で成り立っているといえるのです

ヒラタケは寒茸ともいわれていて、冬に採れます。エノキタケも冬ですね。

秋ほど多くはないけれど、チャンスはなくはないと思います。

楽しみ方もいろいろ、キノコ・ワールド

杦本さんも、キノコ狩りだけではなくて、文学、イラスト、写真といろんな楽しみ方を見つけてきたそうです。

どんなキノコ・ワールドがあるのでしょうか。この記事の最後に、杦本さんにキノコ・ワールドについて寄稿してもらいました。

つかみどころのなさが魅力

最近、特にここ10年ほどを中心に、図鑑や自然史とは少し別な文脈で、ポップな内容できのこについて語る書籍や、きのこをモチーフにしたイラスト本なんかが増えています。

これまでのような網羅的な図鑑や毒きのこを見分けるための書籍は、現在もコンスタントに出版されているようですが、それらとは別に、写真やイラストをふんだんに使ったような著作、コラム集、そして、きのこに関する文学作品や漫画作品を集めた作品集まで出ています。

一例として、私が愛読した作品を紹介します。

・「きのこのき きになるきのこのきほんのほん」著:新井文彦 2015年(文一総合出版社)

・「きのこるNo.111」著:堀博美 2010年(山と渓谷社)

・「少女系きのこ図鑑」著:玉木えみ/監修:飯沢耕太郎 2012年(DU BOOKS)

・「きのこ擬人化図鑑」著:oso/監修:井口潔 2014年(双葉社)

・「胞子文学名作選」編:飯沢耕太郎 2013年(Pヴァイン)

・「きのこ漫画名作選」著・編:飯沢耕太郎 2016年(Pヴァイン)

キノコ本の中でも、特にお気に入りという2冊。

これらの作品とは別に、過去に最も愛読したのは、MOOK雑誌「きのこ」でした。

残念ながら2008年に休刊してしまいましたが、季節のきのこを取り上げたり、エッセイ、絵、各地のきのこ中毒事件情報まで、きのこに関する様々な情報を色々な角度から切り出していた面白い雑誌でした。

今思えば、これを読んでいたことが、キノコ・カルチャーにさらに惹かれた理由の一つかもしれません。

最近では「ほぼ日刊イトイ新聞」というウェブマガジンで、毎週金曜日(マガジン内では「菌曜日」と呼ばれる)に写真家の新井文彦さんによって、「きのこの話」(外部リンク)というコーナーが更新されています。

まず、とても綺麗な写真、そして食毒のクイズから、そのきのこに関するエッセイと大変わかりやすい内容できのこについて気軽に親しむことができます。オススメのコンテンツです。

穏やかではありますが、なぜこれほどのきのこブームが起こっているのでしょうか。

決定的な掴みどころがないのは、きのこそのものと同じなのかなと思いますが、その不思議な色・形・生態、そういった要素が、これぞという写真を撮りたいと思わせたり、文学や漫画のインスピレーションにつながったり、その不思議さが醸し出す何かが我々を魅了してしまうのではないかと思います。

これからも、ぽこぽこと、きのこを題材やモチーフにしたものが現れてくるのではないでしょうか。(寄稿/終)

杦本さんとキノコ本コレクション。手に持っている本が、最も読んだというMOOK雑誌「きのこ」。

[掲載日:2018年1月26日]

取材協力:国立環境研究所 地域環境研究センター 湖沼・河川環境研究室 高津文人室長

国立環境研究所 社会環境システム研究センター 広報担当 杦本友里

取材、構成、文・冨永伸夫(対話オフィス)

参考関連リンク

●ほぼ日刊イトイ新聞「きのこの話」(外部リンク)

https://www.1101.com/kinokonohanashi/index.html