地球を観測、衛星「しきさい」と「いぶき」

はじめに

JAXA(宇宙航空研究開発機構)が発表した、新しい気候変動観測衛星「しきさい」が今年度中に打ち上げられます。(※注1)地球温暖化に影響する物質を測るとのことです。

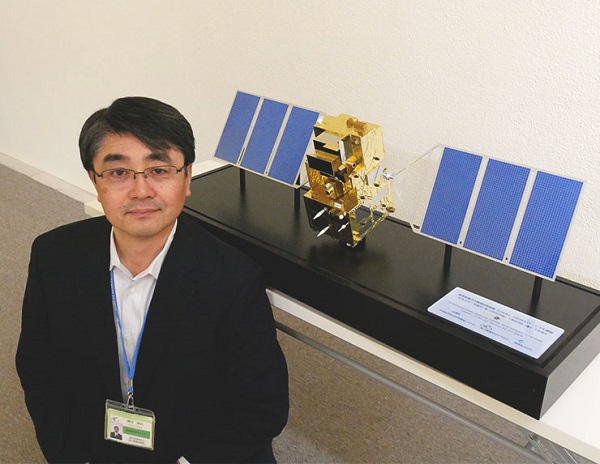

温室効果ガスを観測している衛星「いぶき」とは、どのような関係にあるのでしょうか。衛星のスペシャリスト、当研究所地球環境研究センター・フェローの横田達也さんに聞きました。

横田さんは1981年に環境研に入所以来ずっと衛星観測にとりくんできました。いわば「地球衛星観測」の生き字引。

※注1 打上げについての新聞記事はこちら(外部リンク)

今回お話を聞いた横田さんと、「いぶき」の模型

「いぶき」、「しずく」、「だいち」は3兄弟

新聞記事には、「しきさい」は気候変動観測衛星と紹介されていて、「5年前に打ち上げられた『しずく』に続く2機目」って書いてあるんです。

実はこれ、本当じゃないんです。

どうして「いぶき」(GOSAT)が入っていないんだろうと思いました。

「いぶき」は、GOSAT(温室効果ガス観測技術衛星、Greenhouse gases Obervation SATellite)の愛称で、私たち国立環境研究所がJAXAや環境省と共同でプロジェクトを進めている衛星です。

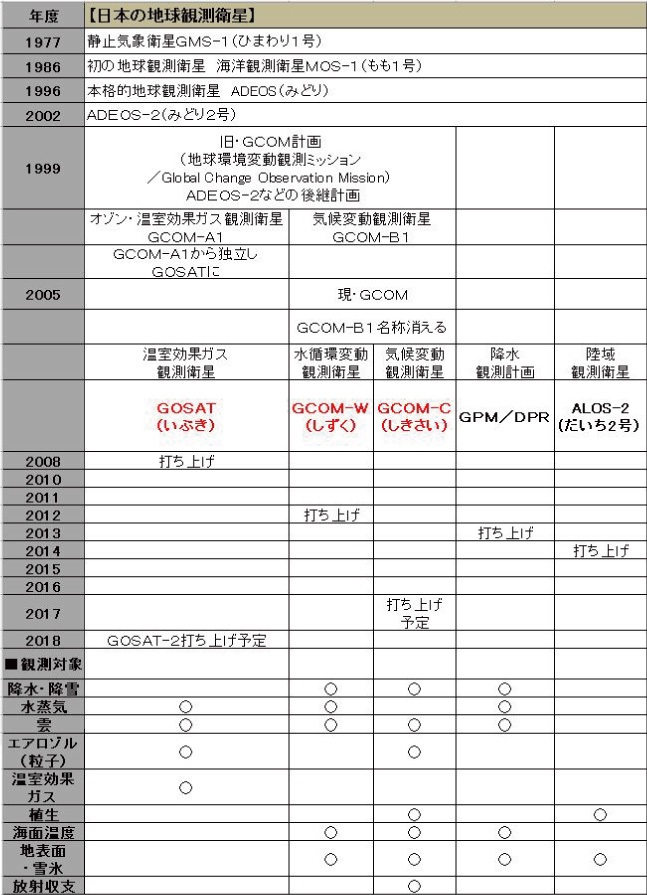

「いぶき」や「しきさい」「しずく」のことを、一覧表にまとめたので、見てください。

地球観測衛星の一覧

もともと日本には地球環境変動観測ミッション(GCOM=Global Change Observation Mission)という計画がありました。1999年に決まりました。ここでは旧GCOMと呼びましょう。

旧GCOMプロジェクトは、温室効果ガス、水循環、気候変動の3つの観測ミッションで構成されていました。

その後、この計画は整理され、2つの衛星、「オゾン・温室効果ガス観測衛星」(GCOM-A1)と「気候変動観測衛星」(GCOM-B1)の提案に進みました。

このうちオゾン・温室効果ガス観測衛星は独立してGOSAT(「いぶき」)になりました。打ち上げは2009年1月です。

もうひとつの気候変動観測衛星は、2005年の新GCOMで、水循環変動観測衛星(GCOM-W/これが「しずく」/打ち上げは2012年5月)と気候変動観測衛星(GCOM-C/これが「しきさい」/今年度打ち上げ)になったのです。

だから、「いぶき」、「しずく」、「しきさい」の出発点は、旧GCOMにあって、3つの衛星は兄弟のようなもので、記事では「しきさい」の説明のときに「いぶき」も入れてほしかった。

ひと言でいうと、ミッションの目的と観測対象、つまり、何を解明するために何を測っているかが違います。

一覧表にあるように、「いぶき」は温室効果ガス観測衛星なので、主に二酸化炭素とメタンです。

「しずく」は水循環変動観測衛星なので、主に雨、雪、水蒸気、雲。「しきさい」は気候変動観測衛星と呼ばれて、温室効果ガス以外の様々な大気の成分を測りますが、観測装置の19のチャンネルという特徴を生かして、雲・微粒子(エアロゾル)、雪氷、植生、海洋などを観測できます。

「いぶき」が測っている温室効果ガスは、雲やエアロゾルの影響を受けるので、その対処は行っていますが、「いぶき」の観測結果に何らかのあいまいさをもたらしますし、雲やエアロゾルが温暖化にどのくらいの影響を及ぼすかも重要な課題です。

そこで、「しきさい」のエアロゾルなどの観測結果を考えあわせて、温暖化への影響をより正確に割り出すことを試みるようです。

「いぶき」長寿の秘密は?

よく働いてくれています。しかし、衛星本体の両側にある翼のような形の太陽電池パドルのうち、実は片方が 停止しています。

パドルというのは、カヌーを進めるときに水をこぐ道具(オール)の名前で、衛星の両側の翼は、その形に似ているのでパドルと呼びます。

この太陽電池パドルは、太陽光パネルで構成されています。

太陽光パネルはいつも太陽の方向に向いている必要があるので、衛星が地球を1周するたびに、パドルは一回転しています。

衛星は3日で元の位置に戻りますが、その間に44回転。3日で44回転するので、1年では約5353 回転。5年以上もそれだけ回転していると、パドルを動かすモーターなどに不具合がでてもおかしくありません。

「いぶき」の場合、5年4ケ月で片方が停止しました。

「いぶき」の太陽光パドル(C)JAXA

長年使っていると太陽光パネルの発電能力が劣化して、片方の太陽電池パドルだけでは衛星の装置全体を動かす電力が十分ではないのではないかと心配していたのですが、幸い、十分な電力が出ているようです。

衛星が何年もつかという見込みを設計寿命というのですが、「いぶき」は5年です。

衛星には、全部で何百万点もの部品があって、システムとして正常に機能する確率が7割を切るような年限が5年となるように設計と製造をしています。これが設計寿命です。

確率なので、もっと生き残るかもしれないし、もっと前にダメになるかもしれない。事故もあります。

「いぶき」以前の観測衛星では、1996年打ち上げの地球観測衛星「みどり」(ADEOS)や2002年打ち上げの「みどり2号」(ADEOS-Ⅱ)は、どちらも寿命が3年の計画でしたが、10ケ月で止まってしまい観測ができなくなりました。

なぜ止まったのかを調べるためにJAXA内に運用異常原因究明チームができましたが、私は「みどり2号」の委員会に外部専門家として加わりました。

わかりました。

太陽光パドルと衛星本体を繋げている部分(ブーム)で、電源ケーブルを保護する膜の影響で異常に高温となり、衛星が太陽風などによってプラズマが異常に多く発生したところを通過する際に、電源ケーブルに帯電と放電(ショート)が生じて電流が遮断された、という結論です。

メーカーによる、地上での再現実験もなされました。この作業が大変で9ヶ月近くかかりました。

大事な部分は2つずつ積む

そこで、取り入れたのが、大事な部品は二つずつ積むという方法で、冗長系と呼ばれています。

「みどり」、「みどり2号」の場合はどちらも電源系の事故でした。それで、パドルを両翼にすれば、片方が動かなくなっても、データ収集や通信はできるじゃないですか。

重くなるのは避けたいので、二つ積むのはパドル、モーターやミラーシステムなど限られた部品です。

JAXAの地球観測衛星で冗長系を取り入れたのは「いぶき」が初めてで、それまでは、パドルはひとつだけでした。

そうです。

人工衛星の打ち上げには、とてもお金がかかる。

「いぶき」で2百数十億円といわれていますが、ロケットが約8割、衛星が1割、そして観測機器の運用、データ送信・解析などですね。いったん打ち上げると、長く使えるほど、ありがたい。

「いぶき」は寿命5年のところ9年続いていますが、欧米の衛星では寿命が5年でも10数年、動いているのもいくつかあります。

「いぶき」の後継機になるGOSAT-2(愛称未定)は2018年度に打ち上げ予定ですが、「いぶき」はこのまま飛び続けて、後継機といっしょに1年間は併行観測をしてほしいと思っています。

2機で観測をして、観測データや解析結果を比べることで、「いぶき」と後継機の性能を比較・調整して、両者の観測データがうまくつながるようにするという考えです。

サーマルブランケット(Thermal Blanket)と言います。保温用毛布ですね。

宇宙では、太陽があたると超高温になり、あたらないときは超低温になります。その差が激しいので、装置が壊れるのです。

それを防ぐために、太陽の熱を反射し、かつ、中の熱を逃がさないように覆っているのです。1枚が7重層構造になっています。

センサひとつを巻くと数百万円と聞いています。

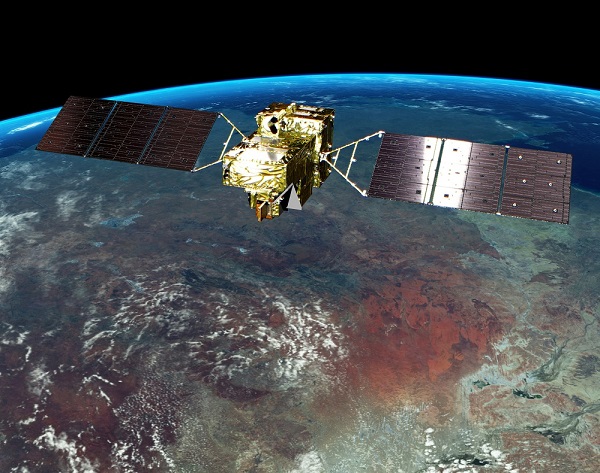

「いぶき」(GOSAT)のCG画像(C)JAXA

「米国のプロジェクト、支援したい」

米国は炭素観測衛星「OCO(Orbiting Carbon Observatory)」というプロジェクトあって、「OCO-2」を2014年に打ち上げて観測を続けています。

後継機「OCO-3」を2018年に国際宇宙ステーション(ISS)に搭載する計画が進められていましたが、今年5月、トランプ大統領は議会に提出した2018会計年度予算教書で、NASAの「OCO-3」は中止するとしているのです。

議会の反対で、復活するという可能性もあるようですが、ここで、OCO計画が中止になるというのは、国際的な科学コミュニティーにとって大きな損失です、アメリカだけの問題ではありません。

人工衛星の地球観測は、いろんな国が、さまざまに協力しあって、成果をあげてきたのです。

日本は欧州各国とも連携していますが、米国のOCO計画とは開発当初からの因縁があります。

「いぶき」とOCO計画の1号機「OCO」は打ち上げで競争をしていて、「いぶき」が2009年1月23日でしたが、「OCO」は翌月の2月24日。しかし、「OCO」は衛星を軌道にのせることができず失敗したのです。

世界のOCO関係の研究者たちはNASA(米航空局)に対して「2号機をあげてほしい」と嘆願したところ、NASA側が「OCOの観測波長帯を含む日本の『いぶき』があるだろう。『いぶき』のデータで二酸化炭素の濃度をちゃんと出してOCOで濃度が出せることを示せたら、2号機の予算をつけてやろう」と言ったそうです。

それで、米国の研究者が「いぶき」のデータを使って、成果をどんどん出したのです。

それで「いぶき」の観測データは世界中の研究者に利用されるようになり、こちらも負けていられないから、研究がとても進みました。情報や研究結果のやりとりもしました。

米国の研究者のがんばりで、「OCO」の2号機が実現しましたが、私たちも観測精度を上げることができるなど、とても手ごたえがあって、国際協力の重要さを実感しています。

競争と協力が大切です。だから、「OCO-3」は実現するために支援したいと思っています。

「OCO-3」はISSに乗せる計画なのですが、取り付ける場所がないというので、日本の実験モジュールJEM(日本管理の区画)に乗せる計画が進んでいるそうです。

地球観測の国際コミュニティーが長年協力してきた努力を、無駄にするわけにはいかないではないですか。

国民の利益、国益にかなうということを、関係省庁は強く考えていますね。

国益というのは、防災と防衛です。防災という観点では、温室効果ガス、気候変動は関係してきます。

異常気象がこれほどひんぱんに起こると、いかに被害を防ぐかは重要なテーマです。このように、効果がはっきりする分野のプロジェクトは進むのです。

しかし、成層圏(60~120キロ上空)という、我々の生活する空間(対流圏)よりも上空の研究や、純科学的分野は後回しにされてきました。

最近は、地球観測衛星でも国益を相当意識しているようです。

「しきさい」ではエアロゾルを観測します。黄砂、PM2.5も対象にするので、健康と安全に直結します。

「いぶき」の後継機のGOSAT-2でも、エアロゾルの観測を「いぶき」よりも強化します。

「いぶき」後継機(GOSAT-2)のCG画像(C)JAXA

さらに先のことを考えると、心配です。

GOSAT-2の後継機であるGOSAT-3も、どのようなものにするのか、検討が始まっているようですが、まだ具体的な案は決まっていないと思います。

今年7月に日本学術会議の分科会で、私も参加者のひとりとして提言(※注2)をまとめましたが、「基本データを取得する地球観測衛星の計画が危機的な状況にある」との認識を公表しました。

国益とともに、将来のためにいま何が必要なのかを広く議論して、前に進むことが重要だと思います。(終)

※注2 提言「我が国の地球衛星観測のあり方について」はこちら(外部リンク/PDF)

[掲載日:2017年10月19日]

取材協力:国立環境研究所 地球環境研究センター 横田達也フェロー

取材、構成、文:冨永伸夫(対話オフィス)

参考関連リンク

●朝日新聞の記事「黄砂やPM2.5観測 JAXA、衛星「しきさい」公開」(外部リンク)

https://www.asahi.com/articles/ASK9G4WKDK9GUJHB00S.html

●日本学術会議「提言 我が国の地球衛星観測のあり方について」(外部リンク/PDF)

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-t247-3.pdf

「いぶき」、「しきさい」の関連サイトはこちら

●国立環境研究所「GOSAT」(いぶき)

http://www.gosat.nies.go.jp/

●JAXA「気候変動観測衛星「しきさい」(GCOM-C)」

http://www.jaxa.jp/projects/sat/gcom_c/